Erwartungen

Viele der Gespräche, die vor, in oder zu meinen Unterrichtsstunden (Yoga) geführt werden, gehen um das Thema Erwartungen. Meist sogar von mir als Lehrender initiiert versuche ich dabei herauszufinden, wie mein Unterricht ankommt, ob ein Thema oder ein Motiv fehlt und ob natürlich der oder die Teilnehmer meine Ausführungen verstehen konnten und wie er/sie dazu steht. Das ist ein ganz normaler Vorgang im Unterrichtsgefüge, zumal die Teilnehmer ja freiwillig und von sich aus den Unterricht wahrnehmen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass der Beschäftigung jedes einzelnen mit Yoga immer eine Erwartung zugrunde liegt.

Es geht mir in den nachfolgenden Zeilen darum, dieses Wort „Erwartung“ zu hinterfragen und ein wenig Klarheit in die Verwendung dieser Formulierung zu bringen, die ja nicht ganz so selten in Gesprächen anzutreffen ist.

Nach dem Duden zeitigt das Wort Erwartung einen Zustand des Wartens und beruht auf einer vorausschauenden Vermutung, einer Annahme oder Hoffnung, dass etwas Bestimmtes geschehen möge. So sind häufig anzutreffende Erwartungen im Yogaunterricht das Erreichen eines Ziels wie Schmerzfreiheit, der Verbesserung der Konzentration, der Förderung und Erhaltung der Gesundheit oder einfach nur dem Tätig sein in Freude. Weitere mögliche Erwartungen drücken Sehnsüchte aus wie dem Erreichen von Klarheit, Weisheit oder sogar Erleuchtung. Alle diese Erwartungen sind lobenswert, nachvollziehbar und daher auch wünschenswert, denn Sie beschäftigen sich mit einer Veränderung zum Guten, Schönen und Wahren hin. Sie sind, zumindest in unserer westlichen Kultur, moralisch und ethisch vollkommen und korrekt.

Was aber bedeutet es, eine Erwartung zu haben. Was bedeutet es, für diese Erwartung etwas zu tun, Zeit, Mühe und Arbeit zu investieren? Und sind Erwartungen wirklich immer so gut und hilfreich wie wir das so gerne voraussetzen?

Immer dann, wenn wir etwas ausführen, etwas hinterfragen, gilt es genau und umfassend zu schauen. Gültig in einer solchen Betrachtung sind alle Perspektiven, und wir sollten uns bemühen, alle Möglichkeiten, die sich uns zeigen, auch gleichberechtigt in die Waagschale zu legen. Sehr häufig ist eine Neigung anzutreffen, sich nur die freundlichen, die positiven Seiten herauszusuchen und damit zu agieren. Das kann aber nicht zum Wahren führen, das bleibt unvollständig und gelingt daher nicht zufriedenstellend. Wir wissen in diesem Fall immer bereits unbewusst, dass wir eine Vorauswahl getroffen haben und werden zwar zufrieden, aber nicht glücklich damit sein können. Halten wir den ersten Punkt schon einmal fest:

- Wenn wir unsere Erwartungen hinterfragen, müssen wir alle Perspektiven in die Betrachtung einbeziehen. Wir dürfen nicht vorauswählen!

Wenn wir uns dann der bereits genannten Definition des Dudens zuwenden, arbeiten wir in der Erwartung mit einer vorausschauenden Vermutung. Vermutung heißt etwas nicht genau zu wissen, aber den Mut zu haben, daran zu glauben, dass es geschehen möge. Vermutung heißt andererseits auch, dass es nicht eintreffen können kann, dass wir zwar mit Mut ans Werk gehen, aber trotzdem scheitern können. Sich dieser Möglichkeit bewusst zu sein beinhaltet dann, einen Plan B zu haben oder sich vorstellen zu können, was zu tun sei, wenn der Fall des Scheiterns eintrifft. Nun ist in der Zeit des ausschließlich positiven Seins die Vorstellung, sich das Scheitern vorzustellen, fast schon ein Tabubruch. Menschen, die so zu denken pflegen, nerven im Allgemeinen ihre Mitmenschen mit seltsamen Fragen und werden gerne als Schwarzmaler oder Spielverderber verschrien. Leider ist Scheitern aber allgegenwärtig. Jede zweite Ehe scheitert heute, und wenn zwei Menschen Schach spielen gibt es meistens einen Gewinner und einen Verlierer. Nur, der Verlierer im Schach hat nur heute verloren, kann morgen gewinnen, in einer Ehe sind die Scherbenhaufen größer, nachhaltiger und sehr oft auch prägender. Wäre es da nicht besser gewesen, einen Plan B zu haben? Muss man also immer mit ganzem Einsatz in eine Entscheidung hinein gehen, damit es gut werden kann. Zwischen dem Gelingen und dem Scheitern gibt es weiterhin viele Grauzonen. Ist es daher nicht vernünftig, ein Scheitern können sich einzugestehen, sich die Grauzonen auch einmal vorzustellen und dafür ein wenig mehr Vorsorge zu treffen? Ich werde diese Frage nicht beantworten können. Sie ist nicht zu beantworten. Es geht meiner Ansicht nach darum auch gar nicht. Es geht darum, sich eines Anderen bewusst zu sein.

- Die Erwartung ist eine Vermutung. Gelingen und Scheitern sind nur die extremsten Möglichkeiten, die auftreten können. Dazwischen ist viel grau.

Dann sprach der Duden noch von Hoffnung. Hoffnung hat viel mit Wünschen und glauben zu tun. Nicht umsonst spricht man gerne von der letzten Hoffnung, oder resigniert in „keine Hoffnung“ mehr zu haben, oder betet um die „einzige Hoffnung“, die noch bleibt. So verständlich das alles sein mag, nur noch von Hoffnung zu leben ist so viel wert wie vom großen Glück zu träumen. Hier ist bereits das Leben kurz vor dem Abgrund angekommen. Leben bedeutet jetzt zu sein, hier zu sein, etwas aus dem zu machen, was vor mir liegt und mit Freude und Genuss an dieser Gestaltung zu arbeiten. Unter diesen Gesichtspunkten sind Erwartungen, also solche nur auf Hoffnung beruhen, Illusionen, die mit einer hohen statistischen Wahrscheinlichkeit scheitern oder nicht eintreffen werden.

- Erwartungen können nicht einzig und allein auf Hoffnung und „Glück haben“ beruhen oder aufbauen. Eine realistische Chance muss gegeben sein und zu dieser muss man auch beitragen.

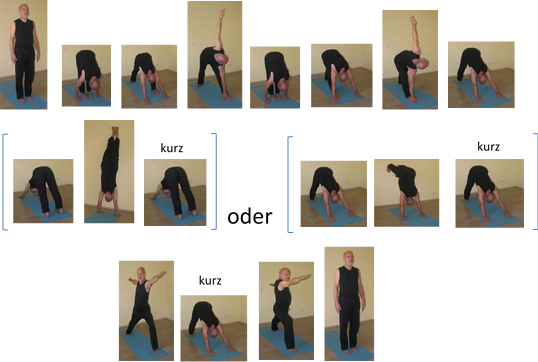

Wenn wir uns also mit Yoga beschäftigen, werden wir mit dieser Entscheidung immer auch Erwartungen verknüpfen. Diese müssen, um sich erfüllen zu können, realistisch, erreichbar und von Vorauswahlen (s.o.) frei sein. Ich selbst würde sogar weiter gehen und generell einen Weg der kleinen Schritte empfehlen. Setzen Sie sich kleine Ziele wie das Erreichen von Schmerzfreiheit, wie das Wiederherstellen von gesundem Schlaf oder auch nur das Lernen einer ganz bestimmten Übung. Diese Konzentration auf kleine Fortschritte ist in meiner Erfahrung ein wesentlicher Teil des Übungssystems Yoga. Ein ganz großer Wurf gelingt selten, nächste Woche schon im Kopfstand stehen zu können aber ist erreichbar. Der große Wurf ist vergleichbar mit dem seltenen Triumpf, viele kleine Erfolge aber sind ein Weg. Ich persönlich habe mich aus dieser Überlegung heraus für den Weg entschieden.